最終更新日:2026年01月30日

お役立ち情報

静岡県のホームページ制作会社11選!【プロが厳選】おすすめのWEB制作会社[2026年版]

静岡県は、製造業・観光・農業・飲食など多様な業種が集まる地域であり、各企業のWEB制作ニーズが高まっています。地域密着型のきめ細かな対応を得意とする制作会社が多く、デザイン性・集客・運用支援まで一貫した提案が可能です。制作目的に応じて、集客強化やブランディング支援、ECサイト構築など幅広いWEB制作実績を持つ制作会社が揃っています。

本記事では、実績・提案力・サポート体制の観点から、静岡県でおすすめのWEB制作会社11社を厳選してご紹介します。

画像出典元:「SYSTEM ORIGIN」公式HP

URL:https://www.system-origin.jp/

業務系システム開発とWEB制作を組み合わせた実装力を持つ制作会社です。企業サイトやECサイト、業務連携システムの構築まで対応可能で、要件定義からデザイン・開発・運用支援まで一貫した支援が可能です。技術力を活かした柔軟な提案が特徴です。

画像出典元:「ESコンピューティング」公式HP

URL:https://es-computing.com/

集客・業務効率化の視点を取り入れたWEB制作を提供する制作会社です。SEOやアクセス解析を活用した構成設計により、成果につながるWEBサイトづくりが得意です。企業サイトだけでなく、業務改善を目的としたWEB活用支援にも対応しています。

画像出典元:「株式会社オフィスグルー」公式HP

URL:https://www.gluee.jp

企業サイトや採用サイト、店舗紹介サイトを手がける制作会社です。丁寧なヒアリングから目的を整理し、訪問者にとって分かりやすく使いやすい構成を提案します。更新性や運用面にも配慮した設計で、公開後のサポート体制も整っています。

画像出典元:「株式会社アーティス」公式HP

URL:https://www.asobou.co.jp

デザイン性とユーザー体験を重視したWEB制作を得意とする制作会社。視覚的な訴求力を高めつつ、使いやすさを意識した導線設計で訪問者の行動を促すサイト構築が可能。企業ブランディングや商品プロモーションにも強みを持っています。

画像出典元:「株式会社しずおかオンライン」公式HP

URL:https://shizuoka.kufu.co.jp

地域密着型の対応力を強みとする制作会社です。地元企業の特色を活かし、集客性と操作性の高いWEB制作を行います。SEO対策やレスポンシブ対応も標準で実装し、公開後の運用フォローも手厚く、初めての制作でも安心して任せられます。

画像出典元:「株式会社KLEE」公式HP

URL:https://kleedesign.jp

企業の魅力を引き出すデザインを中心に、操作性や導線設計にも配慮したWEB制作を行う制作会社です。スマホ対応やSEOを意識した構成で、集客効果を高めるWEBサイト設計が特徴です。また、ブランディングを考慮した提案も可能です。

画像出典元:「株式会社あんどぷらす」公式HP

URL:https://www.andplus.co.jp

中小企業向けに、分かりやすく成果につながるWEB制作を提供する制作会社です。丁寧なヒアリングを重視し、企業の強みや訴求ポイントを整理して伝えるサイト構築が得意です。初めての制作やリニューアルを検討する企業にもおすすめです。

画像出典元:「株式会社KOKOROMI」公式HP

URL:https://kokoromi.co.jp

ユーザー視点の設計を得意とする制作会社です。使いやすさと集客性を両立した構成で、訪問者が目的の情報にたどり着きやすい導線のWEB制作を提供します。SEO対策や運用のサポートも対応可能で、成果に直結させる提案力が強みです。

画像出典元:「株式会社カチカ」公式HP

URL:https://it.cachica.co.jp

ECサイト構築や業務系システムと連携したWEB制作を得意とする制作会社です。実用性を重視したサイト設計で、運用面の負担を軽減する構築にも対応可能です。導入後のフォローや改善提案にも対応し、実務に活かせるWEB制作が特徴です。

画像出典元:「株式会社シーエムエー」公式HP

URL:https://www.akindo2000.net

WEB制作だけでなく、印刷物やロゴ制作などトータルデザイン支援が可能な制作会社です。一貫性をもって企業ブランドを高める設計を得意とし、視覚的訴求力の高い提案に強みがあります。WEBと紙媒体を統合した表現も提供します。

画像出典元:「株式会社デキタ」公式HP

URL:https://dekita.net

中小企業向けに実用性の高いWEB制作を提供し、分かりやすい情報設計を得意とする制作会社です。SEO対策やスマホ対応を考慮した設計で集客性を高める構成を提案します。更新性や運用面のサポートも行います。

静岡県内のWEB制作会社はいずれも、デザイン性・集客性・運用支援をバランスよく提供できる会社です。

自社の目的や課題、予算感を明確にした上で各社の強みや支援内容を比較し、目的に合った制作会社を選ぶことが重要です。

本記事が、最適なWEB制作会社選びの一助となれば幸いです。

だれでもパッ!と、WEBサイトが作れる。

デザインを選んで、素材を準備すれば、あとは5日間、待つだけ。

続きを見る→

最終更新日:2026年01月28日

お役立ち情報

京都府のホームページ制作会社12選!【プロが厳選】おすすめのWEB制作会社[2026年版]

京都府は、伝統文化と最先端のテクノロジーが共存する、日本でも特異な魅力を持つエリアです。大学・研究機関が集積し、デザイン・IT・ものづくり分野に強い企業が多く、WEB制作分野においても高品質なアウトプットを提供する制作会社が揃っています。観光・教育・製造業・BtoB企業など多様な業種のニーズに対応できる点も特徴で、ブランディングや集客を意識したWEB制作を得意とする会社が多数存在します。

本記事では、京都府内のWEB制作会社を厳選し、実績・デザイン力・集客支援・提案力の観点から、IT業界のプロ目線でおすすめの12社をご紹介します。

画像出典元:「株式会社ウェブロード」公式HP

URL:https://www.webroad.co.jp/

京都を拠点に、中小企業向けのWEB制作とWEBマーケティング支援を行う制作会社です。SEOを軸とした集客設計に強く、戦略立案から制作、公開後の改善提案まで一貫対応。成果を重視したWEB運用支援に定評があり、長期的なパートナーとして選ばれています。

画像出典元:「Tukiyomi design株式会社」公式HP

URL:https://tukiyomi-design.jp

ブランドコンセプト設計からWEB制作までを一貫して手がけるデザイン志向の制作会社です。世界観を重視したデザインと、ユーザー導線を意識した設計を両立し、企業・店舗の魅力を最大限に引き出すWEB制作を得意としています。

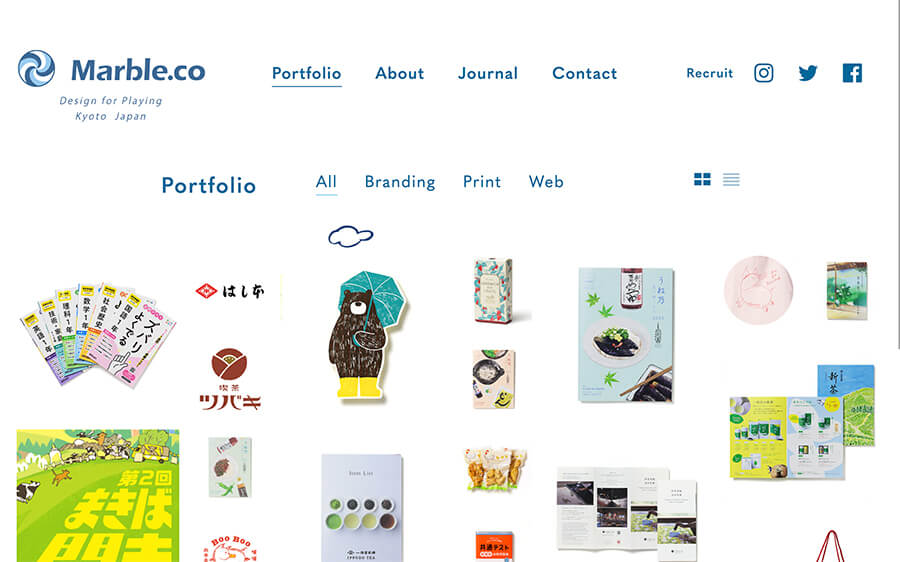

画像出典元:「株式会社マーブル」公式HP

URL:https://www.marble-co.net/portfolio

企業ブランディングを重視したWEB制作を提供する制作会社です。コーポレートサイトや採用サイトを中心に、ストーリー性のある構成とデザインで企業価値を可視化。デザインと情報設計のバランスに優れたWEB制作が特徴です。

画像出典元:「リュウム株式会社」公式HP

URL:https://www.ryuumu.co.jp/ryuumu/

WEB制作とシステム開発を組み合わせた実装力の高い制作会社です。CMS構築や業務効率化を意識したWEB設計を得意とし、更新しやすく成果につながるWEB制作を提供。中長期運用を見据えた提案力が強みです。

画像出典元:「株式会社bit」公式HP

URL:https://office-bit.com

中小企業・個人事業主向けにWEB制作とデザイン支援を行う制作会社です。分かりやすい設計と丁寧なヒアリングを重視し、初めてのWEB制作でも安心して依頼できる点が魅力。堅実で使いやすいWEB制作に定評があります。

画像出典元:「株式会社リアライズ」公式HP

URL:https://realize-web.jp

集客と成果を重視したWEB制作を行う会社です。SEO対策や広告運用を意識した設計に強く、WEBを活用した売上向上を支援。ビジネス視点での提案力が高く、実践的なWEB制作を求める企業に適しています。

画像出典元:「株式会社Tratto Brain」公式HP

URL:https://www.tratto-brain.jp

企画力とクリエイティブ力を強みに、WEB制作からブランディング支援まで対応する制作会社です。企業の想いや強みを言語化・視覚化し、伝わるWEB制作を実現。中小企業からブランド志向の企業まで幅広く対応しています。

画像出典元:「株式会社アイデンティティブランディング」公式HP

URL:https://uvd.jp

ブランド戦略を軸にしたWEB制作を提供する制作会社です。CI・VI設計からWEB制作までを統合的に支援し、企業の一貫したブランド構築を実現。中長期的なブランド価値向上を見据えたWEB制作が強みです。

画像出典元:「株式会社メディアクリエイツ」公式HP

URL:https://m-cre.co.jp

WEB制作と各種デジタルコンテンツ制作を組み合わせた提案が可能な制作会社です。企業サイトからプロモーション用WEBまで幅広く対応し、分かりやすさと訴求力を重視したWEB制作を行っています。

画像出典元:「有限会社 京都グラフィッシュ」公式HP

URL:https://grafish.jp/index.html

グラフィックデザインとWEB制作を融合したクリエイティブを提供する制作会社です。紙媒体とWEBを連動させた表現を得意とし、統一感のあるブランディングを実現。視覚的訴求力の高いWEB制作が特徴です。

画像出典元:「HIPOTAMA」公式HP

URL:https://hipotama.jp

個性を活かしたWEB制作を得意とするクリエイティブスタジオです。デザイン性と親しみやすさを両立させ、店舗・ブランド向けのWEB制作に強み。柔軟な対応力と独自性のある表現が魅力です。

画像出典元:「株式会社ゴデスクリエイト」公式HP

URL:https://www.goddess-c.com

WEB制作からマーケティング支援まで幅広く対応する制作会社です。デザイン性だけでなく、集客や成果を意識した設計を重視。中小企業のWEB活用を支援し、実務に活きるWEB制作を提供しています。

【まとめ】

本記事で紹介した12社はいずれも、京都という土地の特性を活かしながら、成果やブランド価値につながるWEB制作を提供している制作会社です。

目的や課題に合った制作会社を選ぶことで、WEBサイトは単なる情報発信ツールから、ビジネスを成長させる重要な資産へと変わります。

ぜひ各社の強みを比較し、自社に最適なWEB制作のパートナー選びにお役立てください。

だれでもパッ!と、WEBサイトが作れる。

デザインを選んで、素材を準備すれば、あとは5日間、待つだけ。

続きを見る→

最終更新日:2026年01月26日

お役立ち情報

千葉県のホームページ制作会社12選!【プロが厳選】おすすめのWEB制作会社[2026年版]

首都圏に近い千葉県は、企業サイトや採用サイト、集客を目的としたWEB制作ニーズが高いエリアです。東京のトレンドを取り入れつつ、地域密着型の提案や手厚いサポートを行う制作会社も多く存在します。本記事では、実績・提案力・サポート体制の観点から、千葉県でおすすめのWEB制作会社12社を厳選しました。

デザイン性を重視したWEB制作を得意とし、企業やサービスの世界観を丁寧に表現します。ブランディングを意識した構成と視覚的に訴求力のあるデザインで、印象に残るサイトを制作。コーポレートからサービスサイトまで幅広く対応可能です。

集客や成果を意識したWEB制作を行い、SEOや導線設計を重視したサイト構築が特徴です。課題整理から制作、公開後の改善提案まで一貫して対応。ビジネス成長につながる実践的なWEB活用を支援します。

企業の目的に合わせたWEB制作を行い、分かりやすさと使いやすさを重視した設計が強みです。コーポレートサイトや採用サイトなど幅広く対応し、更新しやすい仕組みづくりにも配慮。運用しやすいWEBを提供します。

採用・人材分野に強みを持ち、採用サイトや企業ブランディングを意識したWEB制作を提供しています。ターゲットに響くデザインと情報設計で、企業の魅力を効果的に発信。採用活動を強化したい企業に適しています。

中小企業向けのWEB制作を中心に、低コストかつ成果を意識した提案が特徴です。必要な機能に絞った設計で、無駄のないサイト構築を実現。初めてWEB制作を行う企業にも分かりやすくサポートします。

デザインと機能性のバランスを重視したWEB制作を行い、企業の情報発信を分かりやすく整理します。コーポレートサイトからサービスサイトまで対応可能で、スマホ対応やSEOも考慮した設計が特徴です。

企業の課題解決を目的としたWEB制作を行い、情報設計と導線づくりに強みがあります。閲覧者が迷わず利用できる構成を意識し、問い合わせや集客につながるサイトを構築。公開後の改善相談にも対応します。

長年の実績を活かした安定感のあるWEB制作を提供しています。企業サイトを中心に、分かりやすさと信頼感を重視したデザインが特徴。更新や運用面の相談にも対応し、長く使えるWEBを支援します。

企画力を活かしたWEB制作を得意とし、企業やサービスの強みを整理した構成提案が特徴です。デザインだけでなく、伝えたい内容を明確にする設計で、ビジネスにつながるWEB活用をサポートします。

洗練されたデザインと分かりやすい情報設計を両立したWEB制作を行っています。ブランドイメージを大切にしながら、ユーザー目線での使いやすさも重視。企業価値を高めるサイト構築が可能です。

中小企業向けのWEB制作を中心に、必要な情報を整理したシンプルな設計が特徴です。管理しやすい構成で、更新作業の負担を軽減。長期的に活用できる実用的なWEBを提供しています。

集客と成果を意識したWEB制作を行い、SEOやコンテンツ設計に強みがあります。検索流入から問い合わせにつなげる導線づくりが特徴。公開後の改善提案や運用支援にも対応し、継続的な成果を支えます。

千葉県には、デザイン性・集客力・運用サポートなど、それぞれ異なる強みを持つWEB制作会社が揃っています。

自社の目的や課題を明確にしたうえで、得意分野や支援内容を比較することが、成果につながる制作会社選びのポイントです。

本記事が、最適なWEB制作会社を見つける参考になれば幸いです。

だれでもパッ!と、WEBサイトが作れる。

デザインを選んで、素材を準備すれば、あとは5日間、待つだけ。

続きを見る→

最終更新日:2026年01月24日

お役立ち情報

北海道のホームページ制作会社11選!【プロが厳選】おすすめのWEB制作会社[2026年版]

北海道は、札幌を中心にIT・デジタル分野の進展が著しく、地域の特色を生かしたWEB制作のニーズが高まっています。観光業・製造業・小売・医療・教育など多様な業種を支える制作会社が揃い、デザイン性・集客性・運用まで見据えた提案力を持つ会社が多数存在します。北海道内だけでなく、全国対応可能な制作会社も多く、目的に合わせた最適なパートナー選びが可能です。

本記事では、IT業界のプロ視点から実績・提案力・サポート力に優れた北海道のWEB制作会社11社を厳選して紹介します。

企業の目的や課題に合わせた戦略的なWEB制作を得意とし、SEO対策やアクセス解析を踏まえた設計で集客につながるサイト構築を行っています。コーポレートサイトからサービスサイトまで幅広い実績があり、公開後の改善提案や運用支援にも対応できる点が強みです。

丁寧なヒアリングを重視し、企業やサービスの強みを整理した上で分かりやすく伝えるWEB制作を行っています。目的に応じた導線設計やコンテンツ構成により、訪問者が迷わず行動できるサイトを構築。信頼感のあるデザインにも定評があります。

デザイン性の高いWEB制作を強みとし、ブランドイメージや世界観を重視したサイト構築を行っています。グラフィックや映像制作と連携した表現力のあるデザインにより、印象に残るWEBを実現。ブランディングを重視する企業に適した会社です。

ユーザー視点を大切にしたWEB制作を行い、情報の整理や導線設計に強みがあります。訪問者が直感的に理解しやすい構成を意識し、企業の魅力を分かりやすく発信。更新や管理のしやすさにも配慮した設計で、運用面も安心です。

SEO対策やコンテンツ設計に強く、検索流入を意識したWEB制作を提供しています。キーワード選定から構成設計まで一貫して対応し、集客効果を高める提案が可能。公開後の改善や運用サポートにも対応し、長期的な成果を支援します。

企画からデザイン、構築まで一貫したWEB制作を行い、企業の情報発信やブランディングを支援しています。訪問者の行動を意識した導線設計が特徴で、分かりやすさとデザイン性を両立。公開後の更新・運用支援も充実しています。

親しみやすいデザインと分かりやすさを重視したWEB制作を行っています。企業や店舗の情報を整理し、必要な情報が自然に伝わる構成を提案。初めてWEB制作を行う企業にも寄り添った丁寧な対応が評価されています。

ECサイトやシステム連携を含むWEB制作に対応し、実用性を重視した設計を得意としています。管理画面の使いやすさや決済機能など、運営面まで考慮した提案が可能。中小企業の売上向上を目的としたWEB制作にも強みがあります。

見やすさと伝わりやすさを重視したWEB制作を行い、企業やサービスの魅力を整理して発信します。中小企業向けの制作実績が豊富で、情報更新や運用面の相談にも対応。継続的に活用できるWEB構築を支援します。

分かりやすい導線設計と集客を意識したWEB制作を提供しています。訪問者の行動を想定した構成により、サービス理解や問い合わせにつなげる設計が特徴。SEOを意識した構成にも対応し、成果重視のWEB制作を行います。

企業の目的やターゲットを明確にしたWEB制作を行い、伝えたい情報が的確に届く設計を得意としています。ヒアリングを重視した提案により、無駄のない構成とデザインを実現。公開後の運用や改善相談にも対応可能です。

北海道のWEB制作会社は、デザイン性・集客性・運用支援までそれぞれに強みを持つ企業が揃っています。WEB制作を成功させるには、自社の目的や課題を明確にし、得意分野やサポート体制を比較して選ぶことが重要です。

目的や予算に応じた最適なパートナー選びの参考になれば幸いです。

だれでもパッ!と、WEBサイトが作れる。

デザインを選んで、素材を準備すれば、あとは5日間、待つだけ。

続きを見る→

最終更新日:2026年01月22日

お役立ち情報

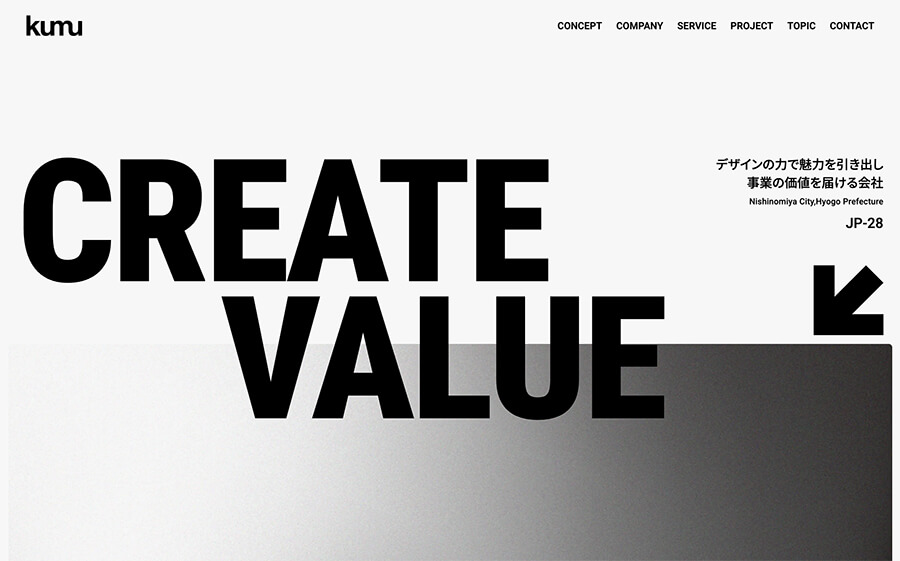

兵庫県のホームページ制作会社10選!【プロが厳選】おすすめのWEB制作会社[2026年版]

関西圏の中でも多様な産業が集積する兵庫県は、神戸市を中心にIT・デザイン・クリエイティブ分野の成長が著しいエリアです。港町ならではの国際的な感性を活かしたデザイン力に加え、製造業・観光業・医療・教育など幅広い業種に対応できるWEB制作会社が多く存在します。

企業ブランディングや集客強化、採用活動を目的としたWEB制作のニーズも年々高まっており、戦略設計から運用まで一貫して支援できる制作会社が選ばれる傾向にあります。

本記事では、IT業界の視点から実績・提案力・対応力に優れた兵庫県のWEB制作会社10社を厳選してご紹介します。

ブランドの世界観を丁寧に表現するWEB制作を得意とする会社です。コンセプト設計からデザイン、UI設計まで一貫して対応し、企業やサービスの価値を的確に伝えるWEBサイトを構築。ブランディング重視の企業に適した制作パートナーです。

企業の課題解決を目的としたWEB制作を行う会社です。デザインだけでなく、導線設計や情報整理を重視し、成果につながるWEBサイト構築を支援。中小企業から法人サイトまで幅広く対応しています。

洗練されたビジュアル表現を得意とするWEB制作会社です。企業ブランディングやクリエイティブ重視のWEB制作に強く、デザイン性と操作性を両立。印象に残るWEBサイトを求める企業に適しています。

デザインと実用性を両立したWEB制作を行う会社です。企業の魅力を分かりやすく伝える構成力に強みがあり、長く使えるWEBサイト設計を重視。堅実で信頼性の高い制作を求める企業に向いています。

WEB制作から運用支援まで幅広く対応する会社です。企業の課題や目的に合わせた柔軟な提案を行い、集客や情報発信を意識したWEBサイトを構築。初めてのWEB制作にも丁寧に対応してくれます。

企業・自治体向けのWEB制作を中心に手がける会社です。情報整理と使いやすさを重視した設計を得意とし、誰にでも伝わるWEBサイト構築に定評があります。堅実で信頼性の高い制作を求める企業に適しています。

SEOや集客を意識したWEB制作を強みとする会社です。アクセス解析や改善提案を取り入れ、成果につながるWEBサイト構築を支援。中小企業のWEB活用を実践的にサポートしています。

デザイン性と成果の両立を意識したWEB制作を行う会社です。企業ブランディングを踏まえた設計と、ユーザー目線の導線設計が特徴。幅広い業種のWEB制作実績を持っています。

クリエイトキャンプは、スタートアップや小規模事業者向けのWEB制作を得意とする会社です。目的整理から公開後の運用まで丁寧にサポートし、初めてのWEB制作でも安心。コストと品質のバランスに優れています。

WEB制作とマーケティング支援を組み合わせた提案を行う会社です。広告運用や集客施策と連携し、成果につながるWEBサイト構築を重視。戦略的にWEBを活用したい企業に適しています。

兵庫県には、デザイン性に優れた制作会社から、SEOや集客を重視したWEB制作会社まで、多様な強みを持つ企業が揃っています。WEB制作を成功させるためには、価格だけでなく、提案力や運用を見据えたサポート体制を重視することが重要です。

本記事を参考に、自社の目的や課題に合った制作会社を見つけ、成果につながるWEB制作を進めてみてください。

だれでもパッ!と、WEBサイトが作れる。

デザインを選んで、素材を準備すれば、あとは5日間、待つだけ。

続きを見る→

最終更新日:2026年01月22日

お役立ち情報

埼玉県のホームページ制作会社13選!【プロが厳選】おすすめのWEB制作会社[2026年版]

埼玉県は、首都圏のビジネス集積地として多くの企業が活動しており、WEB制作のニーズも高まっています。中小企業から成長企業まで幅広い業種の事業者を支援する制作会社が複数存在し、デザイン性だけでなく集客・使いやすさ・運用支援を意識した制作が強みです。

「どの会社に依頼すればよいか分からない」という方に向けに、IT業界の視点から実績と提案力に優れた埼玉県内のWEB制作会社13社を厳選して紹介します。

制作会社選びの参考としてぜひご活用ください。

画像出典元:「株式会社ワンダフルドア」公式HP

URL:https://wonderful-door.jp/

企業の魅力や目的に寄り添いながら、伝わる構成設計と集客力を意識したWEB制作を行う会社です。見た目の良さだけでなく、訪問者が行動しやすい導線設計にもこだわり、成果につながるサイトづくりを支援します。中小企業やサービス業の制作実績も豊富です。

画像出典元:「ビィコーポレーション有限会社」公式HP

URL:https://www.b-corporation.com

企業イメージやブランド価値を高めるWEB制作を得意とする会社です。情報整理と見せ方に配慮したデザイン提案で、コーポレートサイトやサービス紹介サイトを制作し、長く使えるWEBサイト構築を行っています。訪問者に好印象を与えるサイト構築を支援します。

画像出典元:「株式会社デジタルベリー」公式HP

URL:https://www.d-berry.jp/

デザイン性と操作性を両立したWEB制作を得意とする会社です。企業サイトからサービス紹介まで幅広く対応し、目的に合った構成設計とレスポンシブ対応により、訪問者にとって使いやすく成果につながるサイトを提供します。

画像出典元:「株式会社プラスト」公式HP

URL:https://www.plust.jp

丁寧なヒアリングから企業の強みや課題を整理し、成果につながるWEB制作を行う会社です。伝わりやすい情報配置・見やすいデザイン・問い合わせ導線の設計を意識し、成果に直結するサイト構築を目指します。

画像出典元:「株式会社IMDEX」公式HP

URL:https://www.imdex.jp

企業の課題解決を重視し、目的に合わせたWEB制作を支援する会社です。企業サイトや採用サイトなど幅広く対応し、訪問者に分かりやすい情報配置や操作性の高い構成を提供。集客や認知向上も意識したWEBサイト構築を得意とします。

画像出典元:「TYRANNO CREATIVE ARTS株式会社」公式HP

URL:https://tyranno-ca.co.jp/

ブランドの世界観を大切にしたWEB制作を行う会社です。印象に残るデザイン設計によって、企業価値やサービスの魅力を表現し、ユーザーに届くビジュアルと構成で成果につなげます。デザイン性を重視したWEBサイトを求める企業に向いています。

画像出典元:「株式会社カモミール」公式HP

URL:https://www.camomille.co.jp/

丁寧なデザインと使いやすさを両立させたWEB制作を行う会社です。企業の情報発信やブランド強化を見据えた提案が可能で、初めての制作にも安心して任せられるサポート体制が整っています。

画像出典元:「フィーコデザイン株式会社」公式HP

URL:https://feeco.co.jp

訪問者が直感的に情報を理解できる構成設計を重視したWEB制作会社です。情報整理と視認性に配慮したサイト設計で、企業の魅力を分かりやすく伝え、成果につながる導線づくりを支援します。

画像出典元:「株式会社メディアプライムスタイル」公式HP

URL:https://www.mediaprimestyle.jp/

企業の目的や課題を明確にしたうえで、成果につながるWEB制作を行う会社です。デザイン性と実用性のバランスを重視し、コーポレートサイトやサービスサイトを中心に、集客や信頼性向上を意識した構成設計を得意としています。

画像出典元:「株式会社タブコード」公式HP

URL:https://tabcode.co.jp

デザインと機能性を両立させたWEB制作を提供する会社です。企業サイトや採用サイトなど多様な制作実績を持ち、ユーザー目線の構成設計と分かりやすい情報整理により、使いやすく成果につながるサイトを構築します。

画像出典元:「スタンダードラボ」公式HP

URL:https://www.standard-lab.com

シンプルで分かりやすいWEB制作を得意とする会社です。企業の情報や強みを整理し、訪問者に正確に伝える構成設計を重視。無駄を省いたデザインで、信頼感と使いやすさを兼ね備えたサイトを提供します。

画像出典元:「スマートスタイル・コンプレックス株式会社」公式HP

URL:https://ss-complex.com

デザイン性とブランディングを重視したWEB制作を行う会社です。企業やサービスの世界観を丁寧に表現し、印象に残るデザインと分かりやすい構成で、ブランド価値向上をサポートします。

画像出典元:「株式会社ディーアイケイ」公式HP

URL:https://www.dik.co.jp

企業の課題や目的に応じたWEB制作を行う会社です。見やすさと使いやすさを意識した構成設計により、訪問者に伝わりやすいサイトを提供。コーポレートサイトを中心に、実務で使いやすいWEBサイト構築を得意としています。

本記事で紹介した13社は、いずれも埼玉県内で実績を積み重ね、企業の目的や課題に応じたWEB制作を行っている制作会社です。デザイン性だけでなく、集客・ブランディング・使いやすさ・運用面まで考慮した提案力が各社の強みと言えるでしょう。

制作会社を選ぶ際は、自社の目的や課題、予算感を明確にしたうえで、得意分野や対応力を比較することが重要です。

本記事が、最適な制作会社選びの一助となれば幸いです。

だれでもパッ!と、WEBサイトが作れる。

デザインを選んで、素材を準備すれば、あとは5日間、待つだけ。

続きを見る→